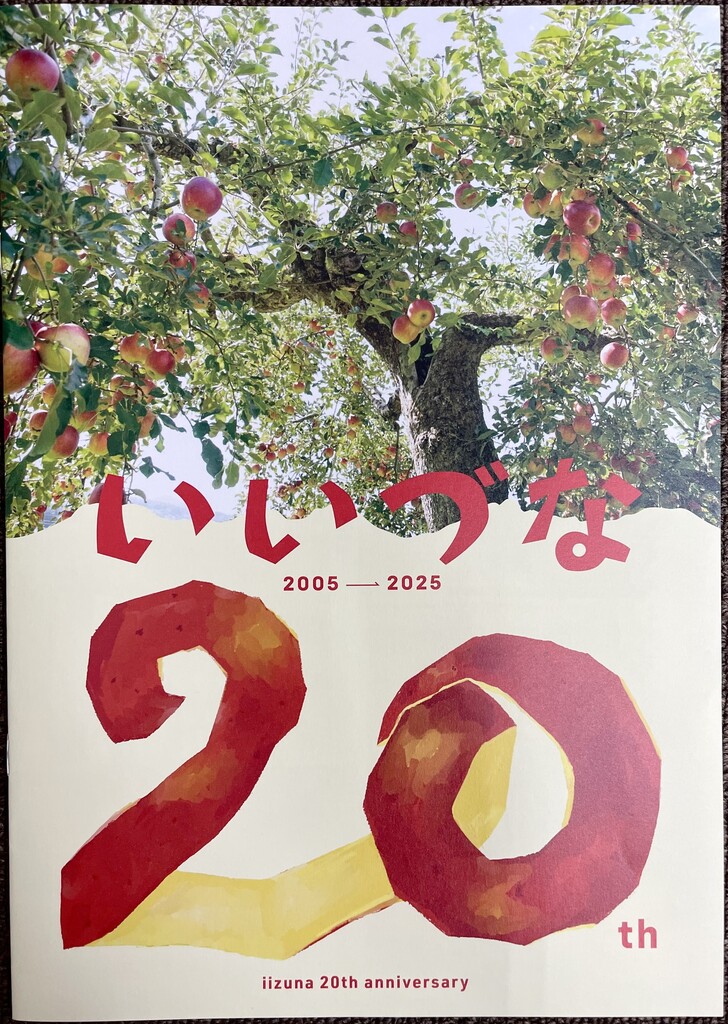

今年は飯綱町誕生20周年の記念の年です。

20周年を記念して記念冊子が発行されたほか、記念コンサートの開催、「いいづな検定」の制定などなど、町はお祝いムードで沸き立っています。

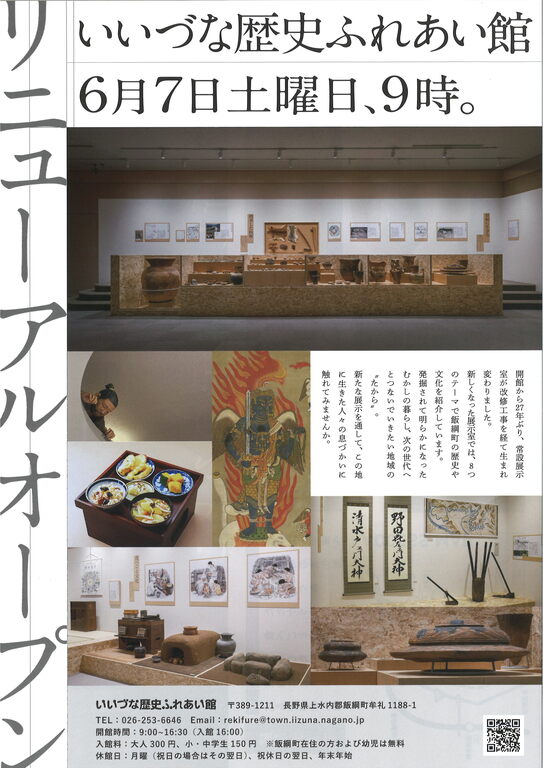

そんななか、町の歴史的資料を展示する「いいづな歴史ふれあい館」もリニューアルオープンしました。27年ぶりに常設展示室が改修され、テーマに沿った展示物がシンプルで落ち着いた空間に展示されています。

2025年6月6日におこなわれた記念式典には、歴史ふれあい館に関わってきた大勢の人が参加しました。

なかでも牟礼神社木遣り保存会の方によって、おめでたい「木遣り」が披露されたことは印象的でした。飯綱町の牟礼神社は諏訪大社の分社であり申年(さるどし)と寅年(とらどし)に盛大に御柱祭が開催されます。この御柱祭りにも木遣りは欠かせません。次回は令和10年5月の予定です。

木遣り保存会会長の服田昭男さん(写真右から2番目)に、リニューアルした歴史ふれあい館の感想をうかがいました。

「改装してから、式典の打ち合わせのために1階には何度か来ましたが、上の階を見るのは初めてです。改装前にも来たことはあったけれど、なかなかゆっくり見ることはなかったので、今日はしっかり堪能したいですね。歴史ふれあい館はたくさんの方から応援されていますね。今後も残していかなくちゃいけない大事な施設だと思いました」

新しい展示のみどころは、1階から3階へとテーマに沿った展示となっている点。なかでも「食べごと文化」の展示は必見です。2階展示室中央に位置し、小上がりのちゃぶ台に季節の郷土食サンプルが置かれていて、ほっとした空間になっています。

テープカットにも参加した「だんどりの会(※1)」会長の黒栁博子さんは「展示の中心に食文化を据えることが、歴史ふれあい館の特徴と言っていただいてありがたいです。みんなが来やすいとてもいい場所にしてもらったので、子どもたちに伝承する活動に利用していきたいです」

同じくだんどりの会の長崎ミツ子さんは「飯綱町じゅうの歴史の掘り起こしね。歴史ふれあい館は合併前の牟礼村が発祥だけれども、旧三水村の用水の展示が新設されて、子どもたちと一緒に見学するのにいいなと思います。三水地区では用水のことを必ず勉強しますけど、牟礼地区は霊仙寺湖がありますね。牟礼地区にはソブ川があって、田んぼで稲をつくるのには鉱物質が多いので霊仙寺湖は鉱物質を沈殿させるために作った人造湖なんです。そういう比較も子どもたちに教えていきたいですね」

長崎さんと宮本久子さんが製作した編布(アンギン)の服、実際に着て写真を撮ることができます。麻を織る作業はとても手間がかかって、昔の人の苦労を感じることができたと長崎さん。

6月19日には早速この小上がりを活用して「食の匠」育成講座が開催されました。町独自の貴重な食文化や豊かな農産物などを、次世代に受け継いでいくことを目的に、郷土食及び食文化を教える食のリーダーを育成する講座です。

壁に掛けられた食べごと曼荼羅で米作りを中心とした行事食などを説明するのは、宮本久子さん。

「食文化の展示から、2階全体が見渡せるでしょう。縄文の土器やかまどから、江戸時代のかまど、用水のことまで、時空を超えた見方ができるから胸に落ちる。町内の歴史や文化がひとつずつ繋がる。申し訳ないほどいい場所に作っていただいたと思います。全員に理解してもらうのは難しいけれど、千人に一人でも理解する人がいれば後世につながるんだって。そう思えばこっちは気楽なもんだ」と笑います。

2005年に牟礼村と三水村が合併して “飯綱町”が誕生しました。合併に伴い牟礼村の歴史ふれあい館が、「いいづな歴史ふれあい館」と改名されましたが、展示内容を変えるまでには至らず、実はこれまで、旧三水村については何も展示物がなかったのです。今回のリニューアルによって、旧三水村の出土品や用水についての展示が設置されました。

最後に、館長の黒岩庸さんに話を聞きました。

「子どもたちには展示によって過去を知り、自分たちも歴史の一端を築いているのだということを感じてもらえたらいいなと思います。50年後、100年後には、今の生活がここに展示されているかもしれません。私は飯綱町で生まれ育って、今も歴史を築いている最中です。大したことはできないけれど、米を作ったり、歴史ふれあい館を切り盛りしたりしながら今を生きています。昔を感じ、今を一生懸命に生きて、未来につなげていくことが大事ですよね」